Состав и расстояния от объектов строительства до инженерных коммуникаций т.е. охранные зоны — определены в СНиП 2.07.01-89*, актуальная действующая редакция этого СНиПа — СП 42.13330.2011. Собственно из этого СНиПа следует:

- Охранная зона бытовой канализации

- Охранная зона водопровода

- Охранная зона тепловых сетей

- Охранная зона кабелей и сетей связи

- Охранная зона ЛЭП

- Охранная зона жилых домов и общественных зданий

- Охранная зона деревьев и кустарника

- Охранная зона газопровода

- Минимальные расстояния между инженерными коммуникациями

Охранная зона водопровода

Охранная зона водопровода — 5 метров от фундамента объекта до сети. Охранная зона от фундамента ограждения предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог до водопровода — 3 метра.

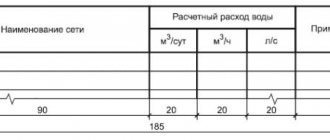

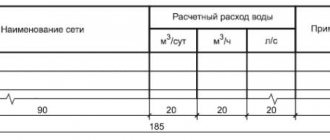

Кроме того, из СП 42.133330.2011 Таблица 16 (подробнее см.ниже), можно подчерпнуть следующие сведения, касающиеся прокладки водопровода и канализациионных труб:

«2. Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцентных труб — 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200мм — 1.5 , диаметром свыше 200мм — 3; до водопровода из пластиковых труб — 1,5.

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5м.»

Что такое наружная канализация

Значение «охранная зона канализации» относится к наружным сетям. Это система трубопроводов, по которой бытовые и промышленные стоки, собираемые внутренними водоотводящими системами, а также дождевая и талая вода, транспортируются к насосным станциям, а далее — на очистные сооружения.

В состав канализационных наружных сетей входят:

- трубопроводы различных диаметров

- колодцы: смотровые

- перепадные

- поворотные

При проектировании канализации учитывают несколько существенных факторов. Определяют:

- объем стоков

- условия эксплуатации

- расстояние до ближайшей насосной станции

- возможность подключения к существующему коллектору

- состав и свойства грунтов на участке предполагаемой укладки трубопровода

- рельеф местности

- уровень подземных вод

- климатические условия

- показатель промерзания грунта

В отличие от внутренней, наружная система канализации эксплуатируется в более жестких условиях. Кроме воздействия стоков на внутреннюю поверхность труб, снаружи на них оказывают влияние внешние факторы — влажный грунт, агрессивная среда, температурные перепады. Монтаж наружной канализации осуществляется из металлических, пластиковых, а также бетонных и асбоцементных труб.

Схема канализационной системы может быть:

- раздельной — отдельное устройство дождевой и бытовой канализации

- полураздельной — раздельный сбор дождевой воды и бытовых стоков с дальнейшей транспортировкой в общем коллекторе

- общесплавной — совместная система канализации

При проектировании и укладке инженерных сетей следует придерживаться обязательных требований СНиП. Грамотно выполненные работы по укладке наружной сети канализации станут залогом долговременной и беспроблемной ее эксплуатации.

Охранная зона ЛЭП

Действующие правила по определению охранной зоны для ЛЭП определены согласно постановлению №160 правительства РФ от 24го февраля 2009го года. И в общем случае гласят, что охранной зоной для воздушной ЛЭП является вертикальная плоскость на заданном расстоянии от крайних проводов силовой линии. Само же расстояние меняется в зависимости от мощности линии и определено в Приложении.

Согласно пункту а) этого приложения — для воздушных линий в зависимости от мощности они будут составлять:

| до 1 кВт | до 12 метров |

| 1-20 кВт | 10 метров |

| 35 кВт | 15 метров |

| 110 кВт | 20 метров |

| 150-220 кВт | 25 метров |

| 300-500 кВт | 30 метров |

| 750 кВт | 40 метров |

| 1150 кВт | 55 метров |

Впрочем, согласно того же пункта, если силовые линии проложены в границах населенных пунктов под тротуаром то:

- до 1 кВт, допустимая охранная зона от крайних проводов — 0,6 метра до фундамента здания и 1 метр до проезжей части.

- Для линий свыше 1 и до 20 кВт — охранная зона составит 5 метров.

Согласно тому же приложению, в местах где линии ЛЭП пересекают судоходные реки, охранная зона для них составит 100 метров. Для несудоходных рек охранные зоны не меняются.

В охранных зонах ЛЭП определен особый порядок землепользования. В пределах охранных зон земля не отторгается у владельца, но на её использование накладываются обременения — не строить, не складировать, не блокировать, не долбить сваи, не бурить шурфы, работы с помощью тяжелой техники производить только по согласованию с Сетевой организацией, и т.п. подробнее — см. постановление.

Охранные зоны хоть и определяются согласно приложению, но в конечном итоге устанавливаются владельцем сетей, сведения о них передаются в кадастровую палату. Пункт 7й постановления гласит, что сетевая организация должна за свой счет разместить сведения о наличии, опасности, и размерах охранных зон, в этих самых зонах — т.е. установить соответствующие информационные знаки.

Ограничения и их причины

В зоне канализации нельзя проводить практически никаких работ. Если требуется что-то сделать, это должно быть согласовано.

Колодцы на даче

Ну а если территория целиком частная, все равно стоит проконсультироваться с инженером. Не стоит забывать о том, что даже при владении участком земли собственник несет ответственность за его состояние.

И это нормально, ведь в экосистеме Земли все находится в зависимости друг от друга. Если возникнет заражение в одном месте, оно повлияет и на близлежащие территории.

Круговорот веществ в природе имеет глобальное значение. Прорвавшая где-то канализация повлияет и на экосистему в целом, пусть это почти и не будет заметно.

Ремонт напорной системы

Если говорить о последствиях вблизи аварии и защитной зоны канализации, то они отнюдь не малозаметные. Это приводит к проблемам для окружающей среды, а значит, и для людей. Также последствия негативно сказываются на окружающих постройках, коммуникациях, в том числе – на водопроводе.

Охранные зоны газопроводов

Постановление Правительства РФ от N 878 (ред. от ) «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» Пункт 7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: а) вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров — с противоположной стороны; в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода; г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы — в виде участка водногопространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100м с каждой стороны газопровода; е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, — в виде просек шириной 6 метров, по 3метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Мера ответственности за нарушения

Нарушение правил в отношении охранной зоны такой системы – преступление. И по закону нарушитель несет ответственность.

Трубопровод хозяйственно-бытовой системы

Степень таковой зависит от того, насколько большой ущерб был причинен. Размеры его оценивают в том числе и сотрудники санитарно-эпидемиологической станции.

Одно дело, если просто установлен факт нарушения охранной зоны и ничего еще не случилось, и другое – если из-за этого заболели или погибли люди.

Конечно, и мера ответственности будет различаться. В первом случае – административная (статья 7, пункт 7), во втором – уголовная. Но ответственность будет в любом случае.

Самотечная система

Большую роль играет и то, где была нарушена санитарная зона очистных сооружений канализации. Если это жилой дом в городе или другом населенном пункте, мера ответственности выше по сравнению с частным сектором или, тем более, одиноко стоящим частным домом. Но чтобы представить, сколько придется заплатить, важно периодически сверяться с законами.

Возможно, зона канализации со временем изменится. Но вряд ли таковая уменьшится, скорее – наоборот. По крайней мере, так должно в идеале быть по логике защиты окружающей среды и людей. Ведь не всегда очистные мероприятия помогают полностью ликвидировать последствия аварии при неграмотном размещении сети.

Монтаж напорного трубопровода

Если требуется в индивидуальном порядке на своем земельном участке установить охранную территорию хозяйственно-бытовой канализационной сети в каждую сторону, важно убедиться, что у инженера есть разрешение на это. Даже если специалист обладает должной квалификацией, но таковая не подтверждена, то в случае аварии претензии будут к собственнику земли.

Минимальные расстояния газопроводов.

Газопроводы различают по устройству (надземные, подземные) по давлению внутри трубы (от нескольких килопаскалей, до 1,5 мегапаскалей) и диаметру трубы. Расстояние от газопровода до здания определено в СП 62.13330.2011 в Приложении Б. Здесь представлены выдежки из этого приложения для подземных и надземных газопроводов.

Резюме

Владельцы земельных участков обязаны уделить внимание составлению тщательного плана сточной системы, а также точному воплощению готового проекта на местности. Важно помнить и о постановлении под номером 578, направленном на согласование границ, в которых проходит охранная зона телефонной канализации. Это расстояние должно быть не меньше двух метров по обе стороны.

Если государственная инспекция выявит нарушения, то собственник участка будет обязан выполнить работы по переоборудованию. Естественно, перенос канализации выльется в серьезные финансовые траты. Да и не всегда есть возможность в техническом плане выполнить такую работу.

Всё полезное о канализации —

GidKanal | Яндекс Дзен

Приложение 1

Рекомендуемое

Программа изучения источников питьевого водоснабжения

1. Подземные источники

1.1. Геологическое строение территории района расположения источника и общая характеристика гидрогеологических условий его; тип выбранного водоносного горизонта (артезианский — напорный, грунтовый — безнапорный), глубина (абсолютная отметка) залегания кровли водоносного горизонта, мощность, водовмещающие породы (пески, гравий, трещиноватые известняки); условия и места питания и разгрузки водоносного горизонта; общие сведения о водообильности горизонта (эксплуатационные запасы); сведения о существующем и перспективном использовании водоносного горизонта для водоснабжения и других целей.

1.2. Общие сведения о гидрогеологических условиях района (месторождения), условия питания водоносных горизонтов, предполагаемых к использованию для водоснабжения, топографическая, почвенная и санитарная характеристика участка водозабора, характеристика водоносного горизонта, намечаемого к эксплуатации (литологический состав, мощность, защищенность водоносного пласта перекрывающими породами, динамический уровень воды при расчетном водоотборе).

1.3. Данные о водопроницаемости слоев, перекрывающих пластов, данные о возможности влияния зоны питания на качество воды.

1.4. Санитарная характеристика местности, непосредственно прилегающей к водозабору; расстояние от водозабора до возможных источников загрязнения воды: брошенных скважин, поглощающих воронок, провалов, колодцев, заброшенных горных выработок, накопителей и т. п.

2. Поверхностные источники

2.1. Гидрологические данные: площадь водосборного бассейна, режим поверхностного стока, максимальные, минимальные и средние расходы, скорость и уровень воды в месте водозабора, средние сроки ледостава и вскрытия, предполагаемый расход используемой воды и его соответствие минимальному расходу в источнике, данные по характеристике приливно-отливных течений.

2.2. Общая санитарная характеристика бассейна в той его части, которая может влиять на качество воды у водозабора:

• характер геологического строения бассейна, почва, растительность, наличие лесов, возделываемых земель, населенных мест;

• промышленные предприятия (их число, размеры, расположение, характер производства);

• причины, влияющие или могущие влиять на ухудшение качества воды в водном объекте, способы и места удаления твердых и жидких отходов в районе нахождения источника; наличие бытовых, производственных стоков, загрязняющих водоем, количество отводимых сточных вод, сооружения для их очистки и места их расположения;

• расстояние от места спуска сточных вод до водозабора;

• наличие других возможных причин загрязнения источника (судоходство, лесосплав, водопой, зимние свалки на лед, купание, водный спорт, мелиоративные работы, использование удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве и т. п.).

2.3. Характеристика самоочищающей способности водоема.

2.4. Для водохранилищ, кроме того, указываются:

• площадь зеркала и объем водохранилища, полезный и «мертвый» объем, режим питания и использования, сработка воды в водохранилище, план водохранилища, его максимальная и минимальная глубина, характер дна, берегов, донных отложений, наличие цветения, зарастания, заиления, направление господствующих ветров и течений, скорость движения воды в водохранилище.

3. Общие данные

3.1. Данные о возможности организации зоны санитарной охраны источника водоснабжения, примерные границы зоны санитарной охраны по отдельным ее поясам.

3.2. Данные о необходимости обработки воды источника (обеззараживание, осветление, обезжелезивание и пр.).

3.3. Данные о смежных водозаборах, имеющих ту же область питания (местоположение, производительность, качество воды).

Общие понятия

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

- высаживать деревья;

- препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

- производить склад материалов;

- заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

- производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

- осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

Охранная зона + канализация имеют свои граничные пределы, которые устанавливаются с учетом:

- места расположения;

- назначения;

- диаметра строений;

- глубины прокладки.

Как правило, границы прописываются в постановлении, выданном министром окружающей среды, но точные сведения можно получить в органах самоуправления или водопроводно-канализационных организациях.

Установка поясных границ ЗСО водных бассейнов под землей

Для 1-го пояса СанПиН 2.1.4.1110-02 устанавливает следующие нормативы границ:

Зоны забора воды из подземных водных горизонтов обязаны размещаться за пределами территориальных границ производств и жилых домостроений.

Расстояние от водозаборного источника до конечной границы 1-го пояса принимают не меньше:

- 30 м при эксплуатации хорошо защищенного подземного водного бассейна;

- 50 м – при отсутствии защиты подземного водного горизонта.

1-й пояс обязан заканчиваться на расстоянии не меньше 30 и 50 м соответственно для защищенных и незащищенных крайних скважинных источников.

К защищенным относят с напором или без напора водные бассейны, расположенные между пластами грунта, имеющие водонепроницаемую кровлю, исключающую проникновение в водный горизонт вод из верхних водоносных пластов.

К водным источникам с недостаточной подземной защитой относят:

- бассейны, расположенные в 1-ом водоносном горизонте, при этом наполнение поверхностными грунтовыми водами происходит по всей их площади;

- под напором и без напора водные бассейны, в которые проникают воды из верхних слоев через водные биологические окна, водопроницаемую кровлю, из водных бассейнов и ручьев посредством взаимодействия по законам гидравлики.

При эксплуатации подземных водозаборных горизонтов с наполнением водных ресурсов искусственно, граница 1-ой полосы принимается равной не меньше 50 м от зоны забора вод и не меньше 100 м от фильтрующих инженерных объектов (бассейнов, каналов).

При расстоянии между точкой забора вод и водоемом меньше 150 м в границу 1-го пояса входит прибрежная зона.

Границы 2-го и 3-го поясов. При их определении учитывают следующие факторы:

- тип водозаборных источников (отдельно стоящие, группой или линейно расположенные скважины, дренажные каналы горизонтального размещения);

- объем забора вод с учетом снижения их статического уровня в бассейне под землей;

- питание, дренаж и особенности гидрологии водного бассейна.

Границы 2-го пояса определяются путем математических расчетов по правилам гидродинамики учитывая, что в случае загрязнения территории микробами вне его, заражение не должно достичь водозаборного водного бассейна.

Территория 3-го пояса для защиты водных бассейнов от загрязнений химреагентами также устанавливается расчетными методами по формулам гидродинамики. По формулам вычисляется время перемещения вредных химреагентов к водозаборному бассейну с учетом того, что оно должно быть меньше эксплуатационного срока источника (от 25 до 50 лет).

Если эксплуатационный срок водозабора неограничен, территорию 3-го пояса увеличивают сверх норматива для долговременной эксплуатации водного бассейна без возможности его заражения.

Рис. 7 Климатические районы

Обязанности производителя работ

Рабочие канализационные системы являются залогом хорошего жизнеобеспечения городских граждан, поэтому, осуществляя работу на участке охранной зоны, организатор этих работ обязан:

- придерживаться строгого соблюдения правил и норм;

- обеспечивать в зоне производимых работ своими действиями сохранность и целостность канализационных сооружений;

- в случае обнаружения несоответствий в натуре с анализом, который предоставили водопроводно-канализационные организации, предпринять меры предосторожности и приостановит выполнение работ до последующего решения;

- своевременно убирать снег, лед, мусор для обеспечения свободного подъезда к канализационным сооружениям;

- при сдаче объекта пригласить в комиссию представителя того органа, который выдал разрешение.

Эти меры касаются производителей работ, ведущих деятельность на открытых территориях.

Правила охраны магистральных трубопроводов

Обустройство магистральных трубопроводов должно отвечать положениям постановления Госгортехнадзора России №9 от 24.04.92 г. «Правила охраны магистральных трубопроводов». Этим постановлением прописываются охранные зоны для разного вида магистральных трубопроводов. Для объектов разного назначения определяется собственный режим охранной зоны, который содержит ограничения, относительно прилегающего к месту использования земельного участка.

Объекты, имеющие открытые и подземные источники водоснабжения, имеют санитарные зоны, для которых границы устанавливают с учетом грунтов подземных участков. Водоснабжение различных объектов должно планироваться и разрабатываться одновременно с проектами канализации.

Зона санитарной охраны (Проектирование зон ЗСО)

Watch this video on YouTube

По правилам в охранной зоне запрещается:

- самовольная посадка деревьев;

- копка ям и траншей;

- складирование и свалка мусора, дров, других материалов;

- выполнение работ по забивке свай;

- проведение взрывных работ;

- земельные работы разного назначения, связанные с перемещением грунтов;

- обустраивать постоянное или временное дорожное покрытие из железобетонных плит;

- проводить работы, блокирующие подъезды к трубопроводам водоснабжения и канализации.

Размеры охраняемых зон

Согласно СНиП, защитное зонирование объектов водоснабжения сформировано из 3 поясов:

- Строгого режима.

- Ограничительный.

- Наблюдательный.

Санитарный пояс №1 отвечает за охрану мест забора воды и сооружений для этой цели от любых действий, способных нанести вред. Пояс №2 защищает источники воды от микробиологического загрязнения. Наблюдательный пояс №3 контролирует уровень химического загрязнения. Согласно гигиеническим нормам, санитарное зонирование для открытых и подземных источников водоснабжения имеет разные размеры.

Пояс строгого режима открытого источника определяют добавлением 200 м прилегающей территории против течения и 100 м за течением. Для подземных источников пояс №1 составляет не менее:

- 50-60 м вокруг мелких скважин;

- 25 м для глубоких скважин.

2 и 3 пояса зоны санитарной охраны определяются специалистами сложным методом с применением гидродинамических расчетов. В них учитывают время выживания микробов для ограничительного пояса. Для наблюдательного зонирования — дальность распространения химических соединений, при этом состав их в воде считают стабильным.

К чему приводит нарушение норм и требований

Наказание за несоблюдение правил санитарного зонирования водопроводных сетей регулирует Кодекс РФ «Об административных нарушениях» от 30.12.2001 №192-ФЗ. Загрязнение источников воды и территорий санитарно-защитных поясов может привести к заражению питьевой воды. А это, в свою очередь, может вызвать распространение эпидемий и массовых заболеваний людей. Наказания касаются:

- частных лиц (граждан);

- должностных лиц;

- юридических лиц (фирм и компаний).

Административная ответственность за несоблюдение правил и требований к санитарным зонам водопровода следующая — на виновных накладываются санкции в виде штрафа:

- частному лицу — 500-1000 руб.;

- должностным лицам — 1000-2000 руб.;

- фирмам и компаниям — 10-20 тыс. рублей.

3.2. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения*

3.2.1. Мероприятия по первому поясу

3.2.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие

_________

* Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

3.2.1.2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3.2.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

3.2.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

3.2.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам

3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.2.3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

3.2.3.1. Не допускается:

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

• применение удобрений и ядохимикатов;

• рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.2.3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Специфика запрещений в черте ЗСанО

Самые жесткие требования предъявляются к строгим режимным зонам (первому поясу). На их территориях нельзя возводить здания и постройки, рыть траншеи или другим способом углубляться в грунт, складировать какие-либо материалы, применять удобрения, мусорить, вырубать зеленые насаждения, пасти домашний скот, заниматься рыбалкой, обустраивать причалы для лодок, купаться.

Рядом с предупреждающей табличкой прикреплены запрещающие знаки, указывающие на то, что категорически нельзя делать в зоне санитарной охраны

Обширный список запретов составлен и для второго охранного пояса. Запрещаются строительные и взрывные работы, вбивание свай и прочие действия, создающие вибрацию. Нельзя сбрасывать стоки, разрабатывать недра земли, рубить леса, размещать склады ядохимикатов, удобрений, горюче-смазочных материалов, распахивать целину, осушать болота.

Не допускается отводить места для скотомогильников, силосных и навозных ям, животноводческих и птицеводческих комплексов и т.д. Исключено использование охранной территории для проживания, активного отдыха, проведения спортивных мероприятий. Запрещается тянуть водоводы по территории свалок, фильтрационным полям, вблизи кладбищ.